MELONブログ

株式会社日専連ライフサービスより寄附金をいただきました!

株式会社日専連ライフサービスよりMELON協力商品券の売り上げによる寄附金61,585円をいただき、本日、目録の贈呈を受けました。ありがとうございます!

これはMELONを支える協同組合であるみやぎ生協と日専連仙台が「MELON協力商品券」という商品券を販売し、その売り上げの一部をMELONに寄附するという仕組みに基づいて寄附されるものです。

電子マネーなどの普及で商品券の売り上げも厳しい中で毎年ご寄附をいただけるのはありがたいことです。今後もMELONの活動のベースとなるつながりを大切にして、協力しながら環境保全に貢献できるよう、有効な活動を検討していきたいと思います。

【事務局 小林】

▲TOP

仙臺農塾Vol.8第2回が開催されました。

仙臺農塾Vol.8第2回 「データに見るオーガニックの現状」

日 時:2020年2月28日(金)19:00~21:00

ゲスト:谷口葉子さん(宮城大学 食産業学群 准教授)

会 場:居酒屋 仙きち(青葉区国分町3-1-15 IINEビル 2F)

参加者:20名

みんなで乾杯!今回の仙臺農塾は、「オーガニック」をテーマに開催されました。MELONの理事であり仙臺農塾、オーガニック・ウィーク仙台などのプロジェクトを立ち上げられた谷口さんをゲストに迎え、最新のデータなどを基にオーガニック野菜を取り入れた食事を楽しくとりながら学びました。

オーガニック食品の製品は、主に乳飲料、特に豆乳製品などが普及しているとのことです。だれにも強制されないオーガニック運動は、まさに自主的な市民活動であり、単に量的な広がりだけを目指すよりも強い市民社会を作ることが真の成長といえるのではないかといった谷口さんの言葉が印象的でした。

オーガニック野菜で元気モリモリ

オーガニック野菜で元気モリモリ

仙台でも、オーガニック食の生産者さんやお店は、まだまだこれから増えていく事でしょう。現在、オーガニック・ウィーク仙台では紹介マップ(Webと紙媒体)を作成中です。是非ご参考にして下さい。

オーガニック・ウィーク仙台 ホームページ https://www.organicweek.jp/map/

谷口さんは、この春から仙台をはなれられることとなり、一緒に活動してきた農家さん、学生さんなども参加され、谷口さんの市民活動への想いが溢れ、とてもあったかな会となりました。皆さんと仙台の思い出を分かち合い楽しい時間が過ぎていきました。

(食部会 山形)

▲TOP

海洋プラスチックごみの調査結果を公開

はじめに

仙台の海岸に流れ着くプラスチックごみについて、東北大学の大学生と、プラスチックごみ対策に取り組んでいる市民グループのmelon4R部会が協力して調査を進めてきました。

その調査結果を論文にまとめ、第9回サイエンスインカレという自主研究の大会に出場しました。大会自体は残念ながら新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、今回はまとめた調査結果の内容をお伝えします。

調査を行っていたのはこちら。

仙台市唯一の海水浴場であった仙台市荒浜の深沼海水浴場です。東日本震災の影響で現在は閉鎖されています。

調査

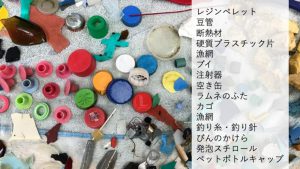

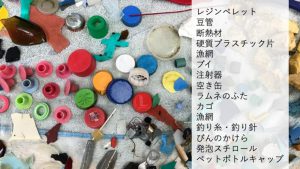

海岸清掃を行うとこんなプラスチック達が大量に拾われます。

こちらの海岸で、流れ着くプラスチックごみの種類や量の調査を行いました。

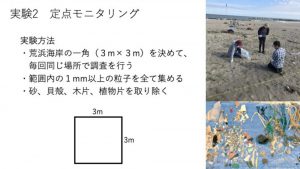

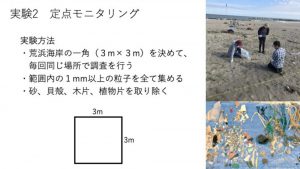

↑このような調査です。

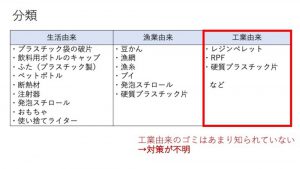

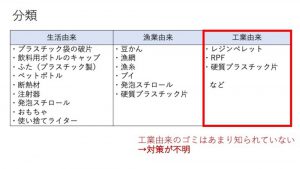

海に流れ出でしまった場所ごとに分類してみました。

家庭から流れ出たごみもたくさんの種類がありますね。

その中で、今回は工業由来のごみに着目しています。

「工業由来」と聞いても、ピンと来ないですよね。

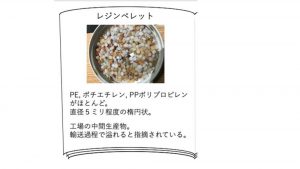

例えばこういうごみです。

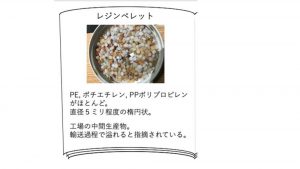

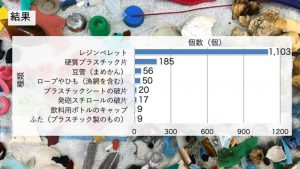

これはレジンペレット。実は今荒浜で拾えるごみの中で一番個数が多いです。

これは工場の中間生産物。石油からこのペレットをつくり、このペレットを溶かして私達がつかうプラスチック製品は作られています。

じゃあこのプラスチックはどこから来たの?と言われると、実はまだよくわかっていません。一般にはペレットを輸送する途中、輸入してきた船から積み下ろす時などに漏れると言われています。

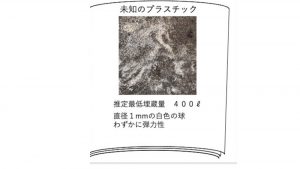

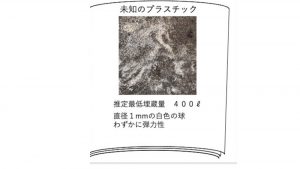

さらにさらに、海岸を調査する過程で、こんな未知の粒を、砂の中からみつけました。

この粒が何か、調べる過程はとても苦労しました。燃やしてみたり、溶媒に溶かそうとしてみたり、電子顕微鏡で見てみたり…

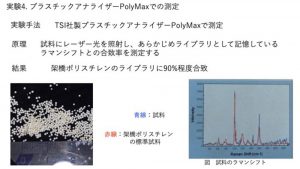

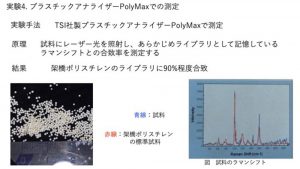

結局大学の先生にもご協力いただいて、プラスチックアナライザーで調査してみました。

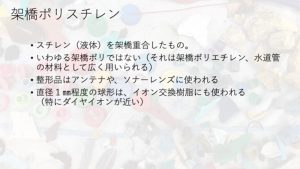

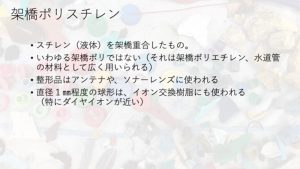

その結果、おそらく架橋ポリスチレンではないかという結論になりました(60%~90%一致)。架橋ポリスチレンは、アンテナやソナーレンズに使われるプラスチックで、直径1㎜程度の球はイオン交換樹脂にも使われるそうです。

ただ、架橋ポリスチレンであれば、試料を熱した時に焦げることに説明がつかず、断定できていません。

そのため現在、海洋プラスチックの調査会社にご協力いただいて、詳細な成分を検査していただいています。

このように、海洋ごみは、流出した原因も様々で、またよくわかってないことが多いです。

ただ、1つ明るい結果があります。

それは拾えば、ごみはちゃんと減る!ということ。

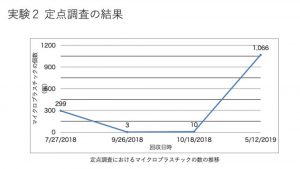

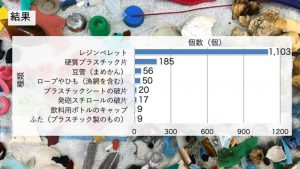

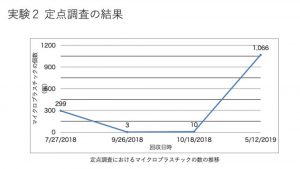

以下のグラフは、全く同じ場所で砂の上のプラスチックごみを全て拾い集めた結果のグラフです。

この様に、最初は300個近くあった小さなプラスチックごみも1度拾うと2回目以降は、ほとんど0にできました。

ただ、最後の調査で急増しています。これは台風等で流れ着いたせいだと考えられています。

私達がプラスチックを使うことをやめない限りは、こうしたプラスチックごみを0にすることはできません。

いきなりプラスチックを全く使わない生活をすることは難しいですが、

普段の生活の中で、減らしていけたらと思います。

また、本調査をおこなった仙台市荒浜では毎月第2日曜日に、地元の住民の方やボランティアの方々が海岸清掃を行っています(主催の深沼ビーチクリーンさんのFacebookはこちら)。

よろしければぜひご参加ください。

この記事の最新情報は、大学生が所属している環境系学生団体海辺のたからもののSNS上で随時公開しております(こちら)。こちらもぜひ覗いてみてください。

【東北大学3年、環境系学生団体海辺のたからもの代表、4R推進部会員、事務局 畠山】

▲TOP

カナダの教材で環境教育

1月25日(土) 名取市図書館 「ネイティブから英語で学ぶ環境学習会」を開催しました。おはなしのへやではこどもむけ、15歳以上は情報発信コーナーで実施

講師:ショーン ローラー氏(カナダ林業審議会・カナダウッド)後援:カナダ大使館

「カナダの自然とくらしを紹介しながら、カナダの小学生・中学生向けの環境学習教材を使って森林の大切さを学びました。

講座の合間には4種類の丸太を触ってもらい、「何の木?」というクイズを楽しく実施して身近に感じてもらえるようにしました。

推進員:佐藤憲司氏、若山陽子氏に受付等のサポートをしてきただきました。

▲TOP

木製SDGsバッジ

事務所にこんな素敵なバッジが届きました。薪ストーブ・ペレットストーブフェスタで出会った方が試食した焼き芋(ロケットストーブで焼いた)がとても美味しかったとのことでプレゼントしてくれました。

金属製のバッジもありますが、森林が多い宮城県ならではのバッジに誇りがもてます。

事務局員:みうら

▲TOP

« 前へ

1

…

98

99

100

101

102

…

112

次へ »

MELONの旧ブログへはこちら