MELONブログ

SDGs環境出前講話キリバス編~仙台第一高等学校

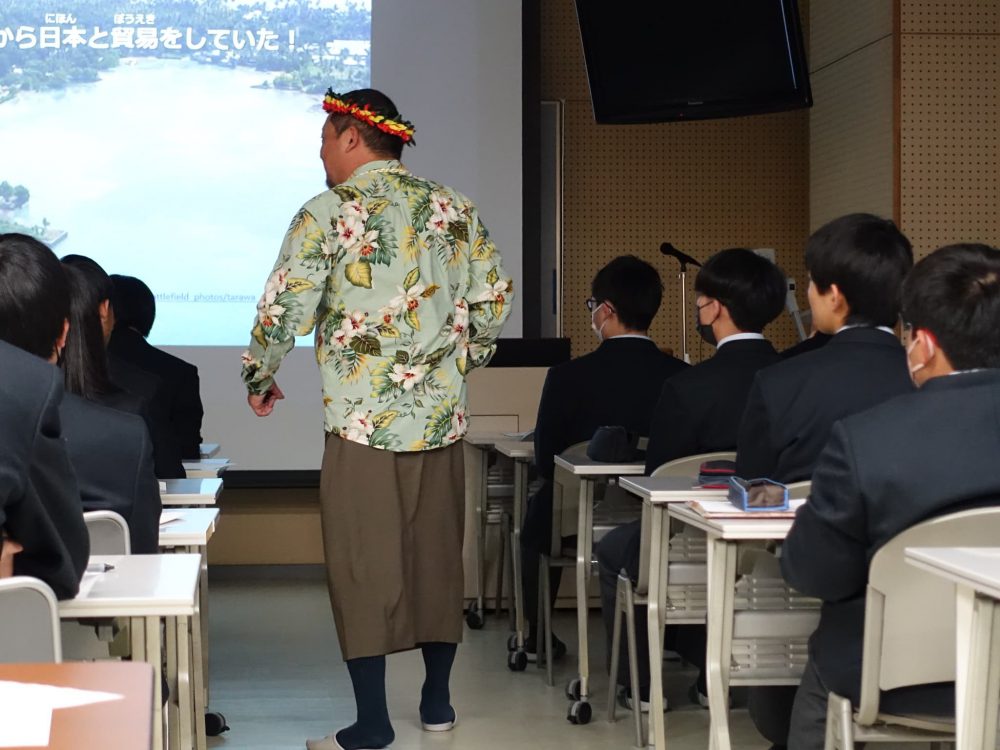

12月22日(金)、SDGs環境出前講話キリバス編を仙台第一高等学校で行いました。1、2年生59名が参加しました。昨年度に続いての開催です。

国際交流講演会としての実施ということで、前半は英語、後半は日本語でのスピーチとなりました。ケンタロさんの話す英語はとても聞きやすくて、「聞き取ることができた。」という生徒のみなさんの自信にもつながっていったそうです。

当日は、テレビ東京の「THE名門校」という番組の取材があり、講話の様子も撮影されました。

担当の先生からは、

「生徒たちの感想を読むと、とても深く考えさせられたことが分かり、行動に移した

いという気持ちが湧いていることが読み取れました。」

というメールをいただきました。温暖化防止のための大きな力になることを期待します!

▲TOP

リメイクキャンドル講座

12月15日(金)七郷市民センター、12月22日(金)長命ヶ丘社会学級でリメイクキャンドル講座を行いました!

使用済みのロウソクにクレヨンで色付けし、かわいくリメイクしました!

丁度、冬至やクリスマス前とあって皆さんステキに作ってくれました!

電気を消して、作ったリメイクキャンドルを灯してスローな夜を過ごすのもいいですね!

▲TOP

SDGs環境出前講話キリバス編~石巻工業高等学校化学科

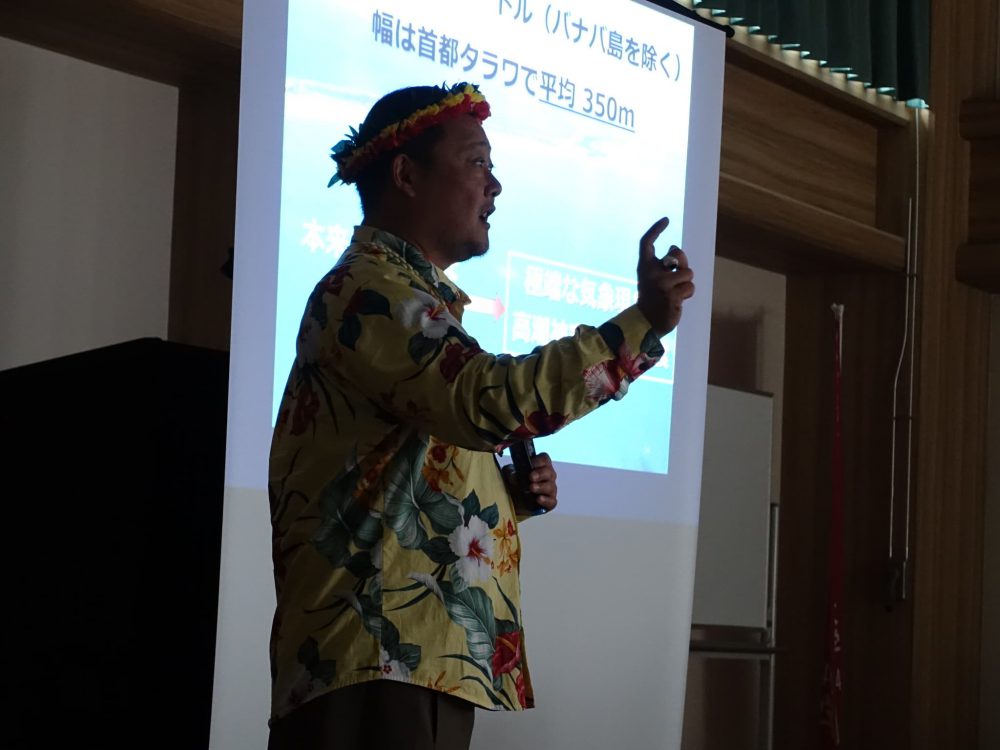

12月19日(火)、SDGs環境出前講話キリバス編を石巻工業高等学校化学科で行いました。1年生39名が参加しました。今回で6回目となり、開催最多の学校です。

会場の視聴覚室は環境がとてもよく、写真がとてもきれいに映し出されます。高校生ともなると、反応がおとなしいのですが、それでも、ケンタロさんのユーモアある話に、にやっと笑みを浮かべる姿が見られました。

今回は90分間のフルバージョンでの講話です。化学科ということで、内容も科学や科学技術に関連させたものとなりました。

エンジニアの卵である生徒のみなさんに気候変動解決のためのアイデアと行動に大いに期待するところです。さらに、学びを深めていってほしいと思います。

▲TOP

SDGs環境出前講話キリバス編~仙台市立六郷小学校

12月18日(月)、SDGs環境出前講話キリバス編を仙台市立六郷小学校で行いました。6年生131名が参加しました。小学校ではめずらしく4クラスもあり、久々の大人数です。

体育館の巨大なスクリーンに写されたキリバスの美しい映像に、子どもたちは引き込まれていきました。

配られた用紙にケンタロさんの話の内容を聞いて、熱心にメモを取る姿があちこちで見られました。

今日の講話は、6年社会科と理科で学習するSDGsについて結び付いていきます。卒業まであと3ヶ月。それまでにできることをぜひ実行していってほしいと思います。

▲TOP

SDGs環境出前講話キリバス編~東北外語観光専門学校

12月12日(火)、SDGs環境出前講話キリバス編を東北外語観光専門学校で行いました。1年生80名が参加しました。東北外語観光専門学校は3年連続の開催です。

専門学校生ということで大人向けバージョンでの講話です。途中休憩なしで約100分の話となりました。学生のみなさんへの期待が大きい分、ケンタロさんも力が入りました。外国に関心のあるみなさんですので、とても熱心に聞いていました。

「小学校で木を植えた。若者の行動の大切さを感じた。思っていることを大人に伝えたい。」

「前を向いていきたい。」と感想を述べた学生の方は、今度、カナダに留学するそうです。

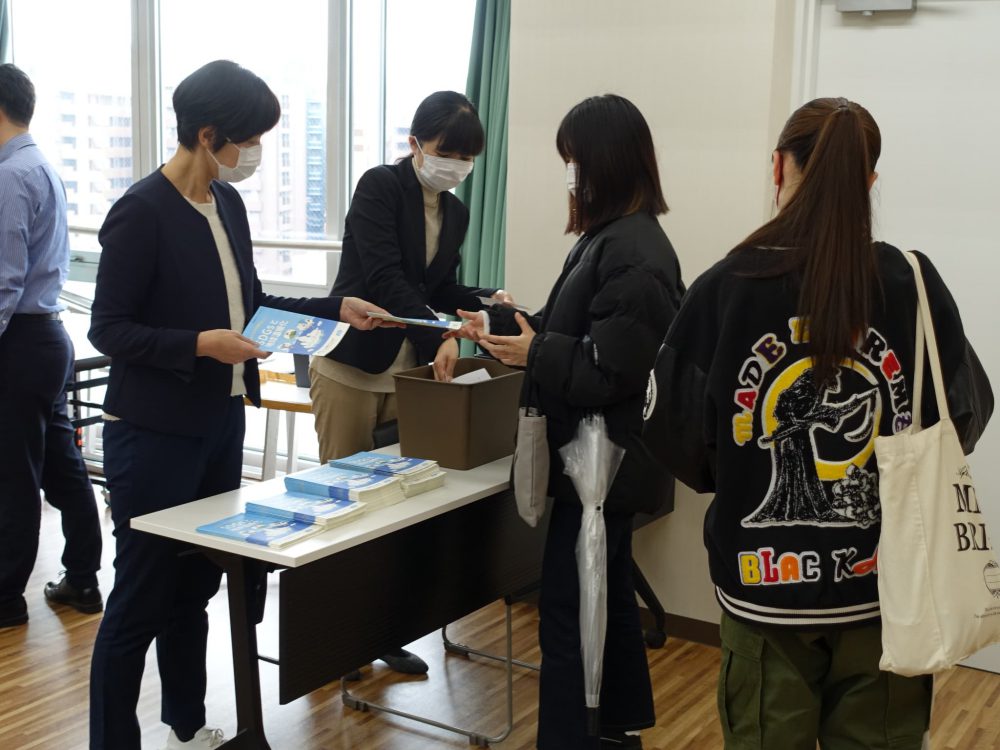

教室の出口に「SDGsと地球温暖化」の冊子を置いて、取っていってもらいました。教室に残り、いつまでも感想を書いている学生の方がいて印象的でした。

▲TOP

« 前へ

1

…

25

26

27

28

29

…

112

次へ »

MELONの旧ブログへはこちら