MELONブログ

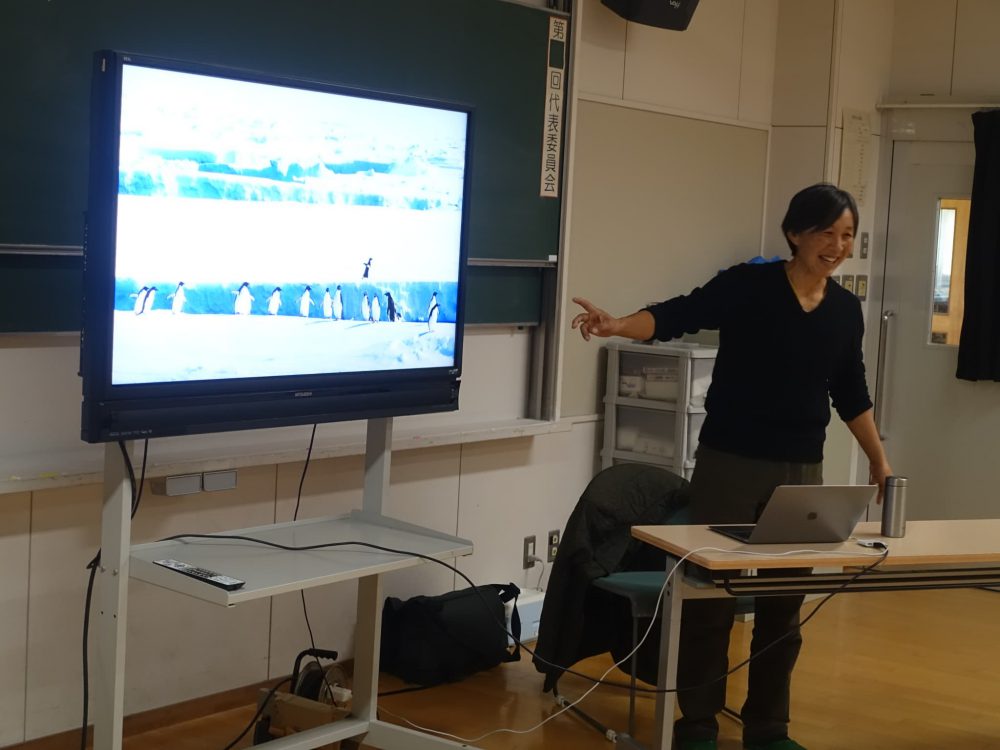

SDGs環境出前講話南極編~大崎市立沼部小学校

12月12日(木)、SDGs環境出前講話南極編を大崎市立沼部小学校6年生を対象に行いました。6年生は国語でSDGsを題材にした学習を行い、総合的な学習の時間で環境問題について調べてきたそうです。さらには、「大崎サミット」なるものにも参加してきたとのことでした。学校に着くやいなや、上空をマガンの群れが飛んでいました。

講師の石井さんは、学校の地域のデータを資料に組み入れます。今回は、加護坊山の高さ(223m)や大崎市古川での過去の最低気温(マイナス18℃)などが出てきました。校長先生や理科専科の先生も、興味を持ってずっと講話を聞いていました。

講話後になかなか質問が出なかったので、「南極はエコな生活でしたが、日本と違うことは何ですか」と先生が口火を切ったら、「地震はありますか。」、「かき氷はおいしいですか。」、「観測隊になるきっかけは何ですか。」と次々と出てきました。

講話後に行ってもらうウェブ教材ですが、ページ自体を開くことができませんでした。先生曰く「とても意義のある教材のようなので、どうにか開くことができるようにしたいと思います。」というありがたい言葉をいただきました。そうなることを願っています。

▲TOP

「せんだいゼロカーボンキャンペーン」が始まりました!!

仙台市では、市民一人一人が脱炭素を自分ごととして捉え、日常生活の中での継続的な行動を促す「せんだいゼロカーボンキャンペーン」を実施しています。

ゼロカーボンアクションに参加して、豪華賞品が当たる抽選に応募しよう!

※チラシはこちらからダウンロード

このキャンペーンは、社会貢献活動を可視化して行動を促すウェブサービス「actcoin(アクトコイン)」を活用し、参加者は身近な脱炭素アクションに取り組みながら、懸賞に応募することができます。

さらに!みんなの獲得コインの合計が、目標の“50万コイン”に達すると、環境団体MELONに寄付されることになっています!

【期間】

2024年11月25日(月)~2025年2月28日(金)

【参加方法】

1.「actcoin」へアカウント登録

(iPhoneユーザーはアプリをダウンロード、Androidユーザーまたはパソコン利用時は

「actcoin」の公式サイトからご利用ください)

2.キャンペーンの対象アクションの中から、日々取り組みたいものを選択・設定

3.達成できたアクションを報告

4.達成アクション数に応じて、専用フォームより希望のコースに応募

※応募は仙台市内にお住まいの方に限ります。

※応募は1人1回までです。複数回応募された際は、最新の申込内容にて抽選を行います。

※入力いただいた個人情報は、抽選および賞品の発送以外には使用しません。

事業終了後は適切に廃棄いたします。

※入力に不備のある場合は当選が無効となりますのでご注意ください。

【対象アクション】

1.厚手で丈の長いカーテンを利用し、窓からの熱の出入りを防いだ

2.断熱シートやプチプチ(緩衝材)を活用し、窓からの熱の出入りを防いだ

3.窓の近くに暖房器具を置き、部屋全体に暖かい空気を循環させた

4.窓の前についたてを立てて、冷気を遮断した

5.衣類を工夫して暖房器具の設定温度を控えめにした

6.事前に配達日時を受け取れる時間に設定した

7.事前にコンビニや事業所等での受取に設定した

8.事前に自宅の玄関ドア前や宅配ボックス等への置き配に設定した

9.照明や家電製品をつけっぱなしにせず、こまめにスイッチをオフにした

10.トイレは暖房便座の温度を控えめに設定し、使わないときはフタを閉めた

11.お風呂はお湯が冷めないうちに間隔を空けずに入った

12.プラスチックをはじめ、ごみの分別を徹底し、リサイクルに努めた

13.買い物の際にマイバッグなどを持参した

14.マイボトルを活用して使い捨て容器などの利用を控えた

15.車の利用をなるべく控えて公共交通機関や自転車・徒歩で移動した

※別途、断熱体験イベント(令和7年1月中旬開催予定)への参加やPUDOステーションでの宅配便受け取りなどに取り組んでいただいた方は、賞品の当選確率が2倍となります。

【賞品】

Aコース:「すていき小次郎」お食事券1万円分(2名様)

Bコース:「仙台うみの杜水族館」ペア入館券(3組6名様)

Cコース:「スパメッツァ仙台」ペア入浴券(3組6名様)

Dコース:全国百貨店共通商品券2千円分(10名様)

※応募条件などは、チラシをご確認ください。

※A~Cコースの賞品には、有効期限があります。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

賞品は、3月下旬ごろに入力いたただいた住所へお送りします。

▲TOP

SDGs環境出前講話環境編(気候変動)~美里町立北浦小学校

12月10日(火)、SDGs環境出前講話環境編(気候変動)を美里町立北浦小学校5年生で行いました。気候変動に関心を持ってほしいという担任の先生の思いで実現した講話です。MELONスタッフの亀崎が講師となりました。

前半は、気候変動の講話です。「気候変動とはなんだろうか。どんなことが起きているのか。このままだとどうなってしまうのか。」を課題として資料を見せながら話をしました。世界の平均気温が200年間で1℃上がったことによって世界で起きていることに驚き、身の回りで起きていることに実感していました。

対策をしなかった場合と対策をした場合のシミュレーションの映像を見て、思わず声が挙がりました。恐怖心ばかり与えても逆効果なので、社会全体での対策や目指すべき脱炭素社会の話もしました。

後半は、ワークです。「気候変動に具体的な対策をといわれたとき、わたしたちにいったい何ができるのだろうか。」を課題として、MELONがつくったウェブ教材を各自のタブレットで試してもらいました。

子どもたちは自分の家でできそうな対策、行ってみたい対策を選び、CO2削減量と節約金額をどんどん増やしていきました。最後に、送信ボタンを押すと、データがMELONに集まる仕組みになっています。集計結果の合計は、学校に返信します。それにより、北浦小学校5年生みんな、家族を含めたCO2削減量と節約金額を知ることができます。実際の行動にぜひつなげていってくださいね。

▲TOP

脱炭素経営に関するセミナーを開催

2024年12月3日(火)、信金中央金庫 東北支店にて、「脱炭素経営に関するセミナー」が開催されました。

本セミナーは、特定非営利活動法人環境ネットやまがたが中心となり、MELONほか関連団体が連携し、2050年カーボンニュートラル社会の実現を図るため、宮城県内の中小企業の経営者や環境部署担当者などを対象とし開催されました。

前半は、環境省東北地方環境事務所 再エネ促進区域推進専門官 片桐様、宮城県環境生活部環境政策課 省エネ・再エネ推進班 環境産業コーディネーター 兼平様の講演があり、後半は、5団体による事例紹介がありました。

参加者は約40名で、脱炭素経営に関する国や自治体、各団体の支援メニュー等を一度に把握できる貴重な機会となりました。

事業者の方々に役に立つ情報提供や支援について、わかりやすく伝わるよう引き続き関連団体どうし連携していければと思います。(文:MELON 早川)

■開催概要

・日時:2024年12月3日(火)13時30分~16時30分

・会場:信金中央金庫 東北支店5階会議室(宮城県仙台市青葉区大町1丁目2番6号)

・参加費:無料

案内チラシはこちら

https://www.melon.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/datsutannso20241203.pdf

講 演 1 環境省東北地方環境事務所

「気候危機。脱炭素経営で地域も元気に」

講 演 2 宮城県環境生活部環境政策課

「宮城県の事業者向け支援施策について」

事例紹介1:信金中央金庫・東北支店

「しんきんグリーンプロジェクトについて」

事例紹介2:公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク

「従業員様向け省エネ診断(うちエコ診断)等の事例紹介」

パンフレットはこちら>>

事業紹介3:特定非営利活動法人環境会議所東北

「みちのくEMS導入による環境経営の取組」

事業紹介4:みやぎ環境カウンセラー協会、エコアクション21地域事務局環境ネットやまがた

「エコアクション21の基本的考え方」

事業紹介5:特定非営利活動法人環境会議所東北

「省エネお助け隊による脱炭素経営への取組」

■主催

・宮城県地球温暖化防止活動推進センター

・特定非営利活動法人環境会議所東北

・東北環境パートナーシップオフィス

・みやぎ環境カウンセラー協会

・特定非営利活動法人環境ネットやまがた(EA21地域事務局)

■後援

・信金中央金庫 東北支店

・環境省東北地方環境事務所

・宮城県

・仙台市

■お問い合わせ

特定非営利活動法人環境ネットやまがた(EA21地域事務局)

〒990-2421 山形県山形市上桜田3丁目2-37

TEL:023‐679-3340/FAX:023‐679-3389

メールアドレス:ea21@eny.jp

▲TOP

SDGs環境出前講話南極編~仙台市立岩切小学校

12月6日(金)、SDGs環境出前講話南極編を仙台市立岩切小学校のひまわり学級で行いました。SDGs教育プロジェクト校ということで、6月のSDGs、7月の気候変動に続いて3回目の開催です。

南極について、事前に調べたそうです。担任の先生曰く、「今日はみんな200%、学習に集中していた」とのこと。1年生から6年生まで、よく話を聞いて、たくさん反応していました。

「アザラシはどうやって穴を掘るのですか。」

「南極はどこの国のものですか。」

「地球温暖化は、自然と人とどちらが関係しているのですか。」

「犬ぞりは今も使われているのですか。」

質問が止まりませんでした。先生も質問していました。

SDGs教育プロジェクトとしての岩切小学校ひまわり学級への支援はこれで終了です。ますますの活躍を願っております。

▲TOP

« 前へ

1

…

3

4

5

6

7

…

112

次へ »

MELONの旧ブログへはこちら